- Gemeinde Kals

- Leben in Kals

- Baukultur & Geschichte

Baukultur & Geschichte

Mut zur Baukultur

Symbiose von Alt und Neu

In Kals stand die Bildung eines Ortszentrums im Mitt elpunkt der baukulturellen Prozesse der letzten fünfzehn Jahre. Bemerkenswert ist die Absicht der Gemeinde, das Angebot an kommunaler Versorgung von Beginn an mit hohen baukulturellen Ansprüchen zu verknüpfen.

1996 schrieb die Gemeinde Kals in Kooperation mit der Abteilung Dorferneuerung des Landes Tirol einen Architekturwettbewerb zur Neugestaltung des Ortszentrums in Ködnitz aus. Schneider & Lengauer überzeugten die Jury mit einem an den bestehenden Gebäuden (Pfarrkirche und Widum) Maß nehmenden und das umgebende Bergpanorama mit einbeziehenden Gesamtkonzept. Seither begleitet das Architektenteam die baukulturelle Entwicklung der Alpengemeinde und hat das Ortszentrum bis 2013 mit drei Bauten neu formuliert. Dem Glocknerhaus (Fertigstellung 2000) folgten 2006 der Neubau des Gemeindezentrums sowie die Restaurierung des spätgotischen Widums, 2013 wurde das Veranstaltungszentrum eröffnet.

Der Neubau des Gemeindezentrums katapultierte die städtebauliche und baukulturelle Entwicklung der Gemeinde schlagartig ins Licht einer nationalen und internationalen Fachöffentlichkeit. Bedeutsame Auszeichnungen im Jahr 2007 waren die Folge, darunter der Otto Wagner Städtebaupreis, der Pianesi Award und der BTV Bauherrenpreis für Tirol in der Kategorie Öffentliches Bauwerk. Für ihr Engagement erhielt die Gemeinde Kals am Großglockner zudem den Landluft Baukulturgemeindepreis 2009.

Gemeindezentrum Haus "de calce" - Präzision im Detail

Wie beim Glocknerhaus nimmt die Architektur des multifunktionellen Gemeindezentrums den Dialog mit den topografischen Gegebenheiten und dem von der Pfarrkirche und dem spätgotischen Widum geprägten Ortsteil Ködnitz auf. Größe, Höhe und Gestaltung von Glocknerhaus und Mehrzweckgebäude korrespondieren miteinander und orientieren sich ganz an Widum und Pfarrkirche, diese werden nicht überragt und sind nach wie vor die dominanten Gebäude. Die Kirche bleibt sozusagen im Dorf.

Das viergeschossige Gemeindezentrum begrenzt den neu formierten Vorplatz im Nordwesten und richtet sich nach der Friedhofsmauer aus. In den beiden Untergeschoßen finden Feuerwehr, Bergrettung und Bergwacht ihr neues Zuhause. Das Erdgeschoß gehört der Gemeindeverwaltung, ein Stockwerk darüber sind Sitzungszimmer und Gemeindearchiv untergebracht. Die zweigeschossige Fahrzeughalle der Einsatzdienste liegt zur Gänze unter dem gepflasterten Vorplatz. Die Architektur des Zentrums setzt nach außen hin auf ein selbstbewusstes, klares Erscheinungsbild. Sie folgt damit dem Gestaltungsprinzip des benachbarten spätgotischen Widums, das gerade durch seine schlichte, aber im Detail präzise Bauweise besticht. Detailgenauigkeit und handwerkliche Präzision zeichnen auch das funktionale Raumprogramm aus.

Das um 1480 von den Görzer Grafen errichtete Widum prägt als solitärer Baukörper von schnörkelloser Funktionalität den Kalser Ortskern.

Die behutsame, unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Auflagen erfolgte Restaurierung legt vor allem den spätgotischen Gebäudekern frei. Sie schafft im Erdgeschoss einen Ausstellungs- und Repräsentationsraum, in den Obergeschossen Platz für Pfarrverwaltung und Pfarrerwohnung.

Um ihrem regen Vereins- und Kulturleben Raum zu geben, entschloss sich die Gemeinde Kals am Großglockner zum Neubau eines Veranstaltungszentrums, das durch eine Verbindung mit dem Gasthaus Ködnitzhof auch touristische Impulse setzen soll. Das neue Kulturhaus ist um ein Stockwerk niedriger als der Vorgängerbau, wodurch der benachbarte Bestand besser zur Geltung kommt: das spätgotische Widum und der Ködnitzhof, ein Beispiel solider alpiner Tourismusarchitektur der 1930er Jahre. Das steile Satteldach des Neubaus sowie dessen präzise gesetzte Tür- und Fensteröffnungen nehmen Bezug auf das Widum, ohne sich ihm anzubiedern.

Das Foyer des Kulturhauses liegt unter der Zugangsterrasse, darüber befinden sich der von der Straße aus barrierefrei begehbare Johann Stüdl Saal, die Praxisräume des Sprengelarztes sowie ein Tagesheimbereich (für Senioren und Pflegende). Der Veranstaltungssaal ist für über 300 Besucher ausgelegt, verfügt über einen erweiterbaren Bühnenbereich und kann durch eine mobile Trennwand unterteilt werden. Der Zugang zur Gaststube und den Zimmern des Ködnitzhofes erfolgt ebenfalls über die Terrasse. Im Dachraum verspricht ein neuer Wellnessbereich den Gästen des Ködnitzhofes Entspannung pur.

Neugestaltung Friedhof Kals

„Dieser Platz ist eine Schnittstelle zwischen Berg und Tal, Religion und Alpinismus, Leben und Tod, zwischen meist selbstgewähltem Abenteuer und unfreiwilligem Ende. Ein Ort der Trauer und der Mystik, ein Ort der Erinnerung und Bilder“, dieses Zitat stammt vom beliebten Altbischof Reinhold Stecher, er hat ihn für die Glocknergedächtnisstätte 2009 geschrieben. Diese Gedächtnisstätte wurde mit Unterstützung und Hilfe des ÖAV gestaltet.

Im Zuge der notwendigen Errichtung von Urnengräbern und Neubau der Aufbahrungskapelle wurde auch diese Gedächtnisstätte von 2008-2009 neu und in einer zeitgemäßen Form gestaltet. Der liebevoll und überaus gut gepflegte Friedhof mit seinen Einrichtungen wird von vielen Kals-Besuchern besichtigt.

Die alten Holzhäuser sind ein Teil der Geschichte von Kals, sie prägen das Siedlungsbild und die Kulturlandschaft und vermitteln dem Ort eine angenehme und unverwechselbare Atmosphäre.

Auch Kals am Großlockner ist damit konfrontiert, dass mit dem Verlust alter Gebäude oder mit unsachgemäßen Umbauten ein Verlust an Charakter und Identität einhergeht. Die Idee für das Projekt „Historische Bausubstanz von Kalser Bauernhöfen“ entstand im Zuge der touristischen Begleitplanung, bei der das Ortsbild als wichtiges Potenzial ausgewiesen wurde.

Folgende Etappenziele konnten bis jetzt erreicht werden:

Umfassende Bestandsaufnahme der im Gemeindegebiet vorhandenen bäuerlichen Gebäude nach kunsthistorischen und architektonischen Gesichtspunkten.

Auswertung eines Kriterienkataloges und der Zustandsbeschreibungen

Altersbestimmung mit Hilfe der Dendrochronologie (Jahrringanalyse) mit jeweils mehreren Proben an insgesamt zehn Höfen bzw. Hofensembles. Dabei konnten für den untersuchten Bestand zwei Haupterrichtungsphasen nachgewiesen werden: die ersten Jahrzehnte nach 1500 sowie die Zeit zwischen dem Ende der 1840er Jahre und 1870.

Entwicklung eines Beratungsschecks für Besitzer historischer Bauten, die an ihrem Haus bauliche Maßnahmen vornehmen wollen. Mit dem Beratungsscheck soll erreicht werden, dass solche Maßnahmen fachmännisch und der traditionellen Bauweise entsprechend durchgeführt werden.

Abwicklung von Fällen, bei dem Förderungen zur Verfügung gestellt werden können und wo z.B. Balkone gemäß den für historische Kalser Bauten typischen Proportionen erneuert wurden.

Gespräche mit der Dorferneuerung des Landes Tirol, in denen die Möglichkeiten der Förderung für die historische Bausubstanz abgeklärt werden.

Geschichtlicher Überblick

Auf den Spuren der Geschichte von Kals am Großglockner

Die Gemeinde Kals am Großglockner gehörte jahrhundertelang zum Herzogtum Kärnten bzw. zum Reich der Görzer. Erst 1500 kam sie durch Vererbung an das Land Tirol. Geprägt wurde das Gebiet von der Landwirtschaft und den Kalser Bauern, die bis 1850 unter dem geltenden Freistiftrecht litten, dass sie besonders stark durch Abgaben an die Grundherren belastete. Erst durch die Bauernbefreiung und den ab 1855 einsetzenden Tourismus erlebte die Gemeinde einen leichten Aufschwung.

Ein grundlegender Wandel in der Landwirtschaft und eine wesentliche Steigerung des Tourismus vollzog sich jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

Erste Spuren

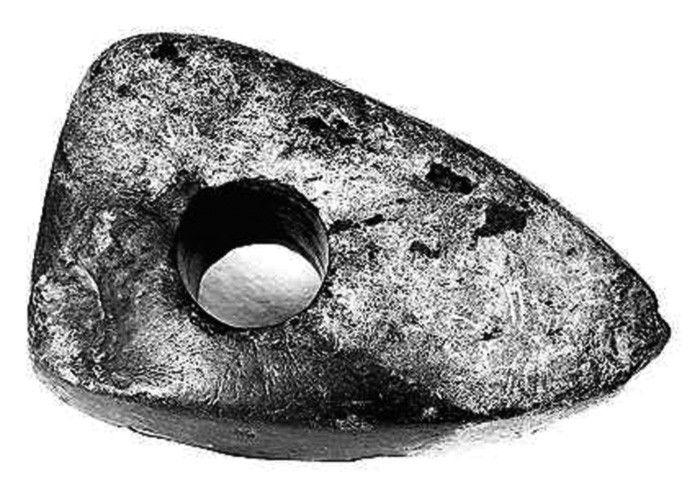

Beim Straßenbau im Jahre 1952 stieß der Arbeiter Johann Kerer auf einen flachen herzförmigen Grünstein mit einem sauberen Bohrloch. Wissenschaftler bestimmten den Fund als neolithischen Steinhammer aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. Damit ist Kals im Besitz des einzigen steinzeitlichen Fundes in Osttirol.

Diese geschliffene Axt aus Prasinit (Grünschiefer des Glocknermassivs) fand als erster vorgeschichtlicher Gegenstand des Tales Eingang in die Fachliteratur.

Fundplatz Gradonna

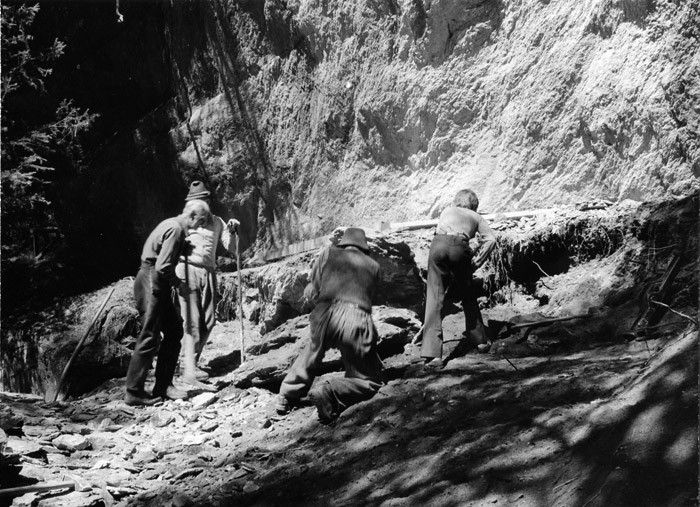

Die Erschließung des bedeutendsten vorgeschichtlichen Fundplatzes im Kalsertal verdanken wir einem Gelübde: Bei Terrassierungsarbeiten zum Bau einer Kapelle in einem riesigen Felsblock wurde eine vorgeschichtliche Station entdeckt, die aufgrund ihres hohen Alters und der Fundzusammensetzung zum interessantesten gehört, was Osttirol zu bieten hat.

Steinbockschäden

Im Nordosten von Burg erhebt sich in einer Seehöhe von 1.540m der mächtige Felsen. Der Bereich um diesen Felsklotz heißt Gradonna. In der Trauflinie der überhängenden Felsenwand stieß Kerer mit seinen Mitarbeitern in etwa 70 cm Tiefe auf eine dunkle Schicht mit geschätzten 50 bis 70 Steinbockschädeln, die zu einem größeren Teil Bearbeitungsspuren (Trophäengestaltung oder Hirnentnahme) zeigten. Im südlichen Teil befand sich auch eine Feuerstelle. Neben Steinbockschädeln wurde auch ein Schädel eines Braunbären und Knochen von Reh und Rothirsch gefunden.

2 besondere Fundstücke

Wie bei vielen vorgeschichtlichen Stationen fanden sich auch in Gradonna Fein- und Grobkeramik. Unter diesen Funden bestechen vor allem zwei Stücke.

Einmal das Randstück eines Gefäßes nach Art der "vasi a bocca quadrata". Der Rand ist nicht wie üblich rund sondern viereckig.

Das zweite Fragment (ältestes Fundstück), erst 1995 entdeckt, zeigt ein vor dem Brand eingerissenes stacheldrahtähnliches, strichgefülltes Dreiecksmuster. Form und Verzierung zeigen enge Beziehungen zu einem älteren Abschnitt der "vasi a bocca quadrata"-Kultur. Diese weist in ihrer Wirtschaftsstruktur noch einen hohen Grad an Wildbeutertum auf, wie auch die Tierknochen des Kalser Fundplatzes bestätigen. Dieses Stück von Kals wird in das späte 5. Jahrtausend v. Chr. datiert. Kals ist somit im Besitz des ältesten Keramikgefäßes von Osttirol.

Völkervielfalt

Um 400 v. Chr. drangen keltische Stämme in das Gebiet der Alpen ein. Im Zuge der Eroberung der Alpentäler durch die Römer unter Kaiser Augustus kamen auch Römer in das Kalsertal: Münzfunde und Statuette. Vor allem aber verraten uns vorrömische, alpenromanische, slawische und germanische Flur- und Ortsnamen, dass dieses Tal schon seit ältester Zeit Kulturgegend ist und Angehörige vieler Völker hier gelebt haben.

Die Görzer

Im 11. Jhdt. erwarb das Geschlecht der Görzer die Grafschaft Lurn, zu der fast ganz Osttirol gehörte. Damit unterstand Kals bis zum Jahre 1500 den Görzer Grafen. Nach dem Tod von Graf Leonhard, dem letzten Görzer Grafen, fiel die Herrschaft Lienz, zu der das damalige Gericht Kals gehörte, an Kaiser Maximilian I., der es an Tirol angliederte.

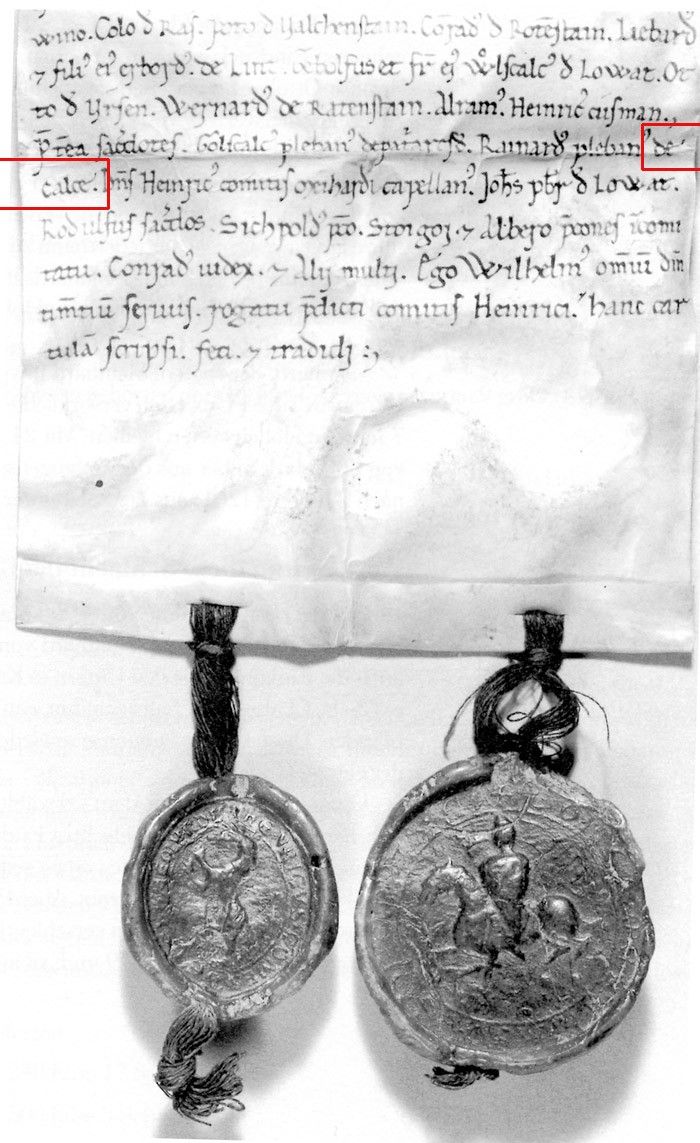

Erste urkundliche Erwähnung von Kals (Calce)

Diese erfolgte am 19. August 1197. Damals fand in Patriasdorf bei Lienz ein Gerichtstag statt, bei welchem Graf Heinricus de Matrei mehrere seiner Leute in die ewige Freiheit entließ. Den Freiheitsschutzbrief unterzeichneten alle Beteiligten, unter anderem auch der Pfarrer von Kals "Reinardus plebanus de Calze", damaliger Leutpriester. Es handelte sich dabei um die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamen Calce.

Die Urbanverwaltung

Im 13. Jahrhundert wurde in und für Kals ein eigenes Urbaramt errichtet (Urbar = Verzeichnis des Güterbestandes und der daraus erfließenden Einkünfte) und ein eigener Gerichtssprengel gebildet. Jahrhundertelang amtierten in Kals eigene Richter (meist Bauern), die zugleich Pfleger - Urbarverwalter - waren. 1700 wurde die Urbarverwaltung mit der Pflege der Lienzer Klause vereinigt. Im Jahre 1806 wurde die Selbständigkeit des Gerichtes aufgehoben.

Bergbau in Kals

Von Bedeutung für Kals war der Bergbau, der vermutlich schon in der Römerzeit begonnen hatte, und zwar der Kupferbergbau im Teischnitztal und bei Staniska (bis Ende des 18. Jhdts.). Außer den Bergleuten wirkten hier Arbeiter auch in der 1610 von den Glaureter Gewerken erbauten Schmelzhütten ("Schmölz") in Unterpeischlach.

Der Tiroler Freiheitskampf

Am Freiheitskampf der Tiroler im Jahr 1809 nahmen auch Kalser Schützen teil. Im November 1809 kam es nach vergeblichen Angriffen der Franzosen auf Huben im Gasthof in Unterpeischlach zum Abschluß eines Vertrages zwischen Iseltaler Landstürmern und französischen Offizieren. Doch dieser "Peischlacher Frieden" hielt nicht lang; im Dezember kam es zu neuerlichen Kämpfen.

Stefan Groder

Am Heiligen Abend 1809 kamen 800 Franzosen nach Kals und suchten den Schützenhauptmann Rupert Groder, der sich versteckt hatte. Dessen Halbbruder Stefan Groder stellte sich freiwillig. Die Franzosen hielten ihn für den Gesuchten und erschossen ihn am 29. Dezember 1809 auf dem "Göschgelier" vor dem Widum. Ein Denkmal am Kalser Dorfplatz erinnert daran.

Das Gemeindewappen

1978 wurde das Wappen verliehen: Es zeigt auf goldenem Grund fünf aufrechte, unten vereinte schwarze Spitzen. Die mittlere Spitze versinnbildlicht den Großglockner.